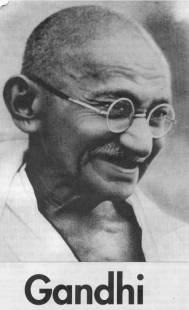

(1869-1948)

(1869-1948)

![]() Né dans

une famille indienne aisée à Porbandar en 1869, Mohandas

K. Gandhi fit ses études à Ahmadãbãd puis

à Londres, où il devint avocat.

Né dans

une famille indienne aisée à Porbandar en 1869, Mohandas

K. Gandhi fit ses études à Ahmadãbãd puis

à Londres, où il devint avocat.

![]() Il exerça

tout d'abord à Bombay, puis en Afrique du Sud, où il se

fit le défenseur des Indiens contre la politique d'apartheid (1893).

De retour en Inde, il mena une vigoureuse campagne anti-anglaise : il

prêcha le boycott des produits importés d'Angleterre, demandant

à chaque Indien de filer et tisser ses propres vêtements.

Il fut plusieurs fois emprisonné pour « désobéissance

civile ». Fervent avocat de la doctrine de l'Ahimsà (non-violence

active) et de l'égalité des droits entre les hommes, il

réclama la réhabilitation des Intouchables. Son influence

politique fut très grande sur le Parti du Congrès. Emprisonné

pendant la guerre (1942-1944), il participa néanmoins aux négociations

pour l'indépendance de l'Inde (15 août 1947). Il fut assassiné

à Delhi le 30 janvier 1948, cela fait juste 60 ans. Il a mérité

le titre de Mahãtmã (« Grande âme »).

Il exerça

tout d'abord à Bombay, puis en Afrique du Sud, où il se

fit le défenseur des Indiens contre la politique d'apartheid (1893).

De retour en Inde, il mena une vigoureuse campagne anti-anglaise : il

prêcha le boycott des produits importés d'Angleterre, demandant

à chaque Indien de filer et tisser ses propres vêtements.

Il fut plusieurs fois emprisonné pour « désobéissance

civile ». Fervent avocat de la doctrine de l'Ahimsà (non-violence

active) et de l'égalité des droits entre les hommes, il

réclama la réhabilitation des Intouchables. Son influence

politique fut très grande sur le Parti du Congrès. Emprisonné

pendant la guerre (1942-1944), il participa néanmoins aux négociations

pour l'indépendance de l'Inde (15 août 1947). Il fut assassiné

à Delhi le 30 janvier 1948, cela fait juste 60 ans. Il a mérité

le titre de Mahãtmã (« Grande âme »).

![]() Si Gandhi a nourri

sa réflexion chez la plupart des sages indiens, il a cependant

rapidement considéré que la vie contemplative ne pouvait

suffire pour incarner «l'esprit de vérité».

Il était convaincu que la politique demeure le lieu où les

hommes peuvent incarner efficacement la vérité. Et c'est

particulièrement la lecture des ouvrages du russe Tolstoï,

de l'anglais Ruskin et de l'américain Thoreau qui lui fournit les

bases de sa pensée politique, dont la non-violence constitue la

matrice. Tolstoï avec qui il eut une correspondance,

est certainement l'auteur qui l'a le plus influencé. Ses écrits

sur le christianisme, la violence de l'État, la non résistance

au mal par la violence, le devoir de désobéissance l'ont

profondément influencé dans la quête d'une sagesse

universelle et la mise en pratique de la non-violence. Chez Ruskin, il

trouva une nouvelle vision de la vie économique, basée sur

la justice sociale, l'égalité, la répartition des

richesses, le bien public. Avec Thoreau,

c'est la théorie de la non-coopération et de la désobéissance

civile en réaction à l'injustice qu'il découvrit

et qu'il mit en pratique contre l'occupant britannique : non-coopération

à des ordres injustes et refus de payer l'impôt injuste ou

injustifié.

Si Gandhi a nourri

sa réflexion chez la plupart des sages indiens, il a cependant

rapidement considéré que la vie contemplative ne pouvait

suffire pour incarner «l'esprit de vérité».

Il était convaincu que la politique demeure le lieu où les

hommes peuvent incarner efficacement la vérité. Et c'est

particulièrement la lecture des ouvrages du russe Tolstoï,

de l'anglais Ruskin et de l'américain Thoreau qui lui fournit les

bases de sa pensée politique, dont la non-violence constitue la

matrice. Tolstoï avec qui il eut une correspondance,

est certainement l'auteur qui l'a le plus influencé. Ses écrits

sur le christianisme, la violence de l'État, la non résistance

au mal par la violence, le devoir de désobéissance l'ont

profondément influencé dans la quête d'une sagesse

universelle et la mise en pratique de la non-violence. Chez Ruskin, il

trouva une nouvelle vision de la vie économique, basée sur

la justice sociale, l'égalité, la répartition des

richesses, le bien public. Avec Thoreau,

c'est la théorie de la non-coopération et de la désobéissance

civile en réaction à l'injustice qu'il découvrit

et qu'il mit en pratique contre l'occupant britannique : non-coopération

à des ordres injustes et refus de payer l'impôt injuste ou

injustifié.

![]() Gandhi affirme

que la véritable démocratie ne peut s'obtenir que par la

non-violence, c'est aussi le moyen le plus puissant en politique pour

défendre les droits humains : « la désobéissance

civile est le droit imprescriptible de tout citoyen. »

Gandhi affirme

que la véritable démocratie ne peut s'obtenir que par la

non-violence, c'est aussi le moyen le plus puissant en politique pour

défendre les droits humains : « la désobéissance

civile est le droit imprescriptible de tout citoyen. »

« D'après l'idée que je m'en fais, la démocratie est le régime sous lequel les plus faibles ont les mêmes droits que les plus forts. Ce résultat ne peut s'obtenir que par la non-violence. La désobéissance civile est un droit imprescriptible de tout citoyen. Il ne saurait y renoncer sans cesser d'être un homme. » (Mahatma, la vie de M. K. Gandhi, par D. G. Tendulkar, V, 343).

![]() La partie la plus

intéressante de ses écrits est rassemblée dans Tous

les hommes sont frères (Ed. Gallimard, coll. Folio/essais).

En voici un petit extrait :

La partie la plus

intéressante de ses écrits est rassemblée dans Tous

les hommes sont frères (Ed. Gallimard, coll. Folio/essais).

En voici un petit extrait :

« A l'ère atomique, pour sauver le monde, nous devons adopter les principes de la non-violence. »

« Une chose est certaine. Si cette course folle aux armements doit se poursuivre, il ne peut y avoir d'autre issue qu'un massacre sans précédent dans l'Histoire. »

« Si la cupidité n'existait pas il n'y aurait plus aucun prétexte à s'armer. »

« Je n'hésite pas à soutenir que la doctrine de la non-violence vaut également dans le cadre des relations entre États. Je sais fort bien que je me risque sur un terrain délicat si on garde présent à l'esprit ce qui s'est passé au cours de la dernière guerre. Mais je crois devoir le faire pour dissiper toute équivoque. Si j'ai bien compris, il s'agissait de part et d'autre d'une guerre d'annexion, destinée à se partager les dépouilles résultant de l'exploitation des races les plus faibles, ce qu'on appelle le colonialisme, en d'autres termes et pour reprendre un euphémisme : le commerce mondial... Si, comme il se doit (à moins d'accepter de courir au suicide), on veut voir s'amorcer en Europe un processus de désarmement général, il faut tout d'abord qu'une nation prenne l'initiative hardie de se désarmer elle-même et accepte d'en supporter tous les risques. Si cet heureux événement se produisait, le degré de non-violence atteint par cette nation serait naturellement si élevé qu'elle commanderait un respect universel. Ses jugements ne connaîtraient aucune hésitation. Ses décisions seraient sans appel. Grande serait son aptitude à se sacrifier de manière héroïque. Et sa volonté de vivre s'exercerait aussi bien au profit des autres nationsassacre sans précédent dans l'Histoire. S'il en sort une nation victorieuse, sa victoire même lui permettra d'assister vivant à sa propre mort. Le seul moyen d'échapper à cette épée de Damocles est d'accepter hardiment et sans réserve la méthode non-violente de résolution des confits avec tout cela comporte de glorieux. »

(La pensée du Mahatma Gandhi, compilé par R.K. Prabhu, 60-61-63.)

![]() Gandhi, Aux

sources de la non-violence, par R. Jahanbegloo, éd. du Felin

(1998). En confrontant les sources auxquelles Gandhi a puisé et la réalité

de sa pratique politique, l'auteur nous permet de mesurer quelles furent

les véritables influences dans l'élaboration de la philosophie et la stratégie

de la non-violence du grand leader indien.

Gandhi, Aux

sources de la non-violence, par R. Jahanbegloo, éd. du Felin

(1998). En confrontant les sources auxquelles Gandhi a puisé et la réalité

de sa pratique politique, l'auteur nous permet de mesurer quelles furent

les véritables influences dans l'élaboration de la philosophie et la stratégie

de la non-violence du grand leader indien.

La désobéissance civile: sur la Toile, le texte de Thoreau est disponible en français (au format PDF)

La sagesse du Mahãtmã Gandhi au sujet des médicaments.